This article in the Austrian Automobil-Zeitung is one of many more that would make a whole series of reports on the decision of the French ACF for the in 1906 Grand Prix as a replacement of the Gordon Bennett Cup series. Indeed, there was much protest to the French arguments, by most of the non-French automobile countries.

Text and jpegs by courtesy of Oesterreichische Nationalbibliothek, anno.ac.at; compiled by motorracinghistory.com

Automobil-Zeitung, 25. Dezember 1904, Seite 56 – 59

In welcher Sauce werden wir gegessen?

Von Georges Prade in „Les Sports“

Das Gordon Bennett-Rennen ist nunmehr an der Tagesordnung, und sehr bald wirdentschieden werden, wo es ausgetragen werden wird. Auvergne oder Aix-les-Bains — das ist die Frage. Mir aber scheint es, dass dies keineswegs der Kernpunkt der Frage ist, jener, der uns vor allem interessieren soll und muss.

Man fragt die französischen Fabrikanten, wo sie das Rennen gefahren wissen wollen. Meiner bescheidenen Meinung nach täte man besser, sie zu fragen, wie sie es gefahren wissen wollen.

Dies erinnert mich an die bekannte Flugschrift, die unmittelbar vor Ausbruch der Revolution 1789 erschien und in der der Verfasser den »dritten Stand« folgendermaßen apostrophierte:

»In welcher Sauce wünschet ihr verspeist zu werden?«

»Aber«, erwidert der dritte Stand, »wir wollen gar nicht verspeist werden!«

»Pardon«, entgegnet hierauf der Verfasser, ,,ihr weicht der Frage aus; man fragt euch nicht: Wollt ihr verspeist werden, man fragt euch, in welcher Sauce ihr verspeist werden wollt!«

So ähnlich ist die Lage der französischen Industrie, wenn man sie fragt, wo sie das Bennett-Nennen ausgetragen haben will — wohlverstanden, unter dem derzeitigen Reglement.

*

Nehmen wir an, ich begegne morgen dem Baron Rothschild oder irgendeinem amerikanischen Multimillionär auf der Straße, und ich proponiere ihm irgend ein Glücksspiel, oder eine Wette über den Ausgang irgend eines Automobilrennens. Die Chancen sind zwischen uns gleichmäßig verteilt, aber trotzdem wird es Herrn Gould z. B., der eineinhalb Milliarden besitzt, nicht einfallen, sein gesamtes Vermögen gegen das meinige zu setzen. Das heißt, wenn er es wollte, ich wäre schon einverstanden. Was riskiere ich schließlich?

Nun wohl: Diese unsinnige, absurde Wette geht die französische Industrie jedes Jahr beim Bennett-Rennen ein, diese Wette, beider sie alles zu verlieren und nichts zu gewinnen hat.

Ich habe als einer der Ersten neidlos die Fortschritte der ausländischen Industrien anerkannt, so dass man mich deshalb zeitweilig einen schlechten Franzosen hieß. Und dessen ungeachtet sage ich den französischen Fabrikanten ins Gesicht, dass, wenn sie in den Wettbewerb um den Bennett-Preis unter dem derzeit in Kraft befindlichen Reglement eintreten, sie sich einfach am Narrenseil führen lassen; sie sind genau in der Lage des Multimillionärs, der sein gesamtes Vermögen gegen das eines armen Teufels von Habenichts auf eine Karte setzt.

*

Wer die Geschichte der Rennen der letzten Jahre verfolgt hat, der weiß wohl, in welchem Grade deren Ausgang von Zufälligkeiten abhängt. Théry hat uns dieses Jahr die Trophäe erobert; als aber bei der ersten Runde ein Flügel seines Ventilators brach, da musste einem wahrhaftig bange werden, wenn man bedachte, was da hätte geschehen können und was ein andermal wirklich geschehen würde, wenn der Ventilatorflügel z. B. den Radiator ruiniert und den Wagen außer Gefecht setzt.

Untersuchen wir ganz unbefangen, wie sich in beiden Fällen für die Industriellen die Sachlage gestaltet hätte. Was haben wir zu gewinnen, was zu verlieren? Dies ist die Form, in der sich, von allem Nebensächlichen entfernt, die Frage von den kommerziellen Standpunkten darstellt.

Frankreich hat drei Wagen im Nennen, von deren Abschneiden ein Wert von hundert Millionen Franken abhängt, von denen sechzig Millionen aus dem Auslande kommen. Mit dem Augenblicke, da der Sieg uns entrissen wird, hört diese Quelle zu fließen auf (?! D. Red.). Jeder der drei französischen Wagen repräsentiert also im Moment des Rennens einen Wert von zwanzig Millionen Franken.

Einundzwanzig Wagen haben wir gegen uns, die zusammen eine Einfuhr von drei Millionen nach Frankreich repräsentieren, deren jeder aber die Chance für sich hat, seinem Lande die sechzig Millionen der französischen Ausfuhr zu zuwenden, falls er siegt (Na! Na! D. Red.); sein Einsatz ist hierbei fast Null, da die Industrie seines Landes fast nichts zu verlieren, wohl aber sechzig Millionen zu gewinnen hat, und zwar stellt sich das Verhältnis des durch jeden ausländischen Wagen repräsentierten Einsatzes zu dem jedes französischen wie 150.000 Franken zu zwanzig Millionen.

Zugegeben, dass wir bei dem Spiel alle Trümpfe in Händen haben, so steht die Sache klipp und klar folgendermaßen: Das haben wir zu gewinnen, das haben wir zu verlieren. Das sportliche Element ist ja etwas sehr Schönes, aber Emile Augier resümiert in seiner »Abenteurerin« sehr richtig die Philosophie eines solchen ungleichen Wettkampfes in den Worten: »Ich habe zwei Millionen Renten zu verlieren und sie zweitausend. Wir schlagen uns mit ungleichen Waffen.«

*

Niemals fällt es dem mächtigeren von zwei Völkern ein, sich mit dem schwächeren auf gleich und gleich zu messen; es wird den Gegner vielmehr durch seine Übermacht niederringen. Um den größten Handel der Welt zu verteidigen, besitzt England die größte Flotte, die ihm die Seeherrschaft sichert, auf die es so stolz ist.

Nun wohl: Wir, die wir heute die Vorherrschaft der Straße haben, die wir alle von dieser Vorherrschaft abhängigen Interessen, Fabriken, Kapitalien, Arbeiter und deren Familien aufs Spiel setzen, wir riskieren einen Kampf, wo die Chancen wie 3:24 verteilt sind, und bei dem unsere Gegner nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen haben.

Wohl gehört jetzt die Trophäe uns und wird wahrscheinlich auch unser bleiben. Dies ist aber auch nur wahrscheinlich. Sicher aber ist folgendes: Behalten wir sie, so gewinnen wir wenig oder nichts; verlieren wir sie aber, so sind die Folgen für unsere Industrie verhängnisvoll, unabsehbar. (Deutschland gewann die Trophäe im Jahre 1903, und Frankreichs Automobilindustrie ist trotzdem heute blühender als je. D. Red.)

Solch eine Verantwortlichkeit darf nicht in der bisherigen sträflich leichtfertigen Weise behandelt werden, die französischen Werke, deren jedes (?! D. Red.) dem größten ausländischen Etablissement ebenbürtig ist, sind hierbei am schlimmsten daran. Jedes einzelne von ihnen würde, wenn es im Auslande wäre, sicherlich seine drei Wagen im Bennett-Rennen haben. Wie wenige aber dürfen es heute wagen, zu behaupten, dass sie auch nur einen ins Finale bringen werden?

Fahren wir also das Rennen, da es nun einmal gefahren werden muss, aber ehe wir darüber diskutieren, wo es gefahren werden soll, bestimmen wir zunächst, wie es gefahren werden soll, und trachten wir, Chancen und Risiko möglichst gleich zu verteilen. Wenn nicht, dann sind wir einfach die Genasführten, und ich könnte ebenso Mr. W. K. Vanderbilt proponieren, sein Vermögen gegen meines auf eine Karte zu setzen.

Nur mit den Unterschieden, dass Mr. Vanderbilt nicht annehmen wird. Dafür ist er aber Amerikaner, und wir sind nur gutmütige Franzosen, die sich ruhig dergleichen antragen lassen. Genauso wie bei Fontenoy: »Meine Herren Engländer, schießen Sie zuerst!«

*

Das, was M. Prade da schreibt, ist sehr hübsch, sehr geistreich, im Kern auch richtig, aber in manchen Punkten sehr übertrieben. Frankreich kämpft heute im Bennett-Rennen mit ungleichen Waffen, das ist nicht zu leugnen. Schon einmal wurde die Idee lanciert, dass alle Nationen untereinander ein Auswahlrennen veranstalten und dass sie dann die drei besten dieses Rennens den drei besten der Franzosen im Bennet-Rennen entgegenstellen sollen.

Also: Auswahlrennen zumindest in England und zum Teil (für den dritten Wagen) in Deutschland, selbstverständlich auch in Frankreich; dann Auswahlrennen aller Ausländer untereinander, und schließlich das Bennett-Rennen. Das gäbe vorläufig in einem Jahre nicht weniger als fünf große Straßenrennen, in späteren Jahren gewiss noch mehr. In der Theorie sehr schön, in der Praxis undurchführbar. Wie die Dinge heute liegen, wird es wohl auf lange hinaus beim Alten bleiben.

Translation by DeepL.com

In what sauce will we be eaten? By Georges Prade in “Les Sports”

The Gordon Bennett race is now on the agenda, and it will be decided very soon where it will be held. Auvergne or Aix-les-Bains — that is the question. But it seems to me that this is by no means the crux of the matter, the one that should and must interest us most.

The French manufacturers are being asked where they want the race to be run. In my humble opinion, it would be better to ask them how they want it to be run.

This reminds me of the well-known pamphlet that appeared just before the outbreak of the 1789 revolution, in which the author apostrophized the “third estate” as follows:

“In what sauce do you wish to be eaten?”

“But,” replies the person in third state, “we do not want to be eaten at all!”

”Pardon,” retorts the author, ”you are evading the question; you are not being asked: Do you want to be eaten, you are being asked, in what sauce you want to be eaten!”

The situation of French industry is similar when you ask her, where she wants the Bennett race to be held – under the current regulations, of course.

*

Let’s assume that tomorrow I meet Baron Rothschild or some American multimillionaire on the street and I propose some game of chance or a bet on the outcome of some automobile race to him. The odds are evenly balanced between us, but still, it would not occur to Mr. Gould, for example, who owns one and a half billion, to bet his entire fortune against mine. That is, if he wanted to, I would agree. After all, what am I risking?

Well, it is this: French industry enters into this nonsensical, absurd wager every year in the Bennett race, this wager in which it has everything to lose and nothing to gain.

I was one of the first to unsparingly recognize the progress of foreign industries, so that I was temporarily called a bad Frenchman for it. And regardless of that, I tell the French manufacturers to their faces that if they enter the competition for the Bennett Prize under the current regulations, they are simply being led by the fool’s rope; they are in exactly the same position as the multimillionaire who puts his entire fortune on one card against that of a poor devil of a has-been.

*

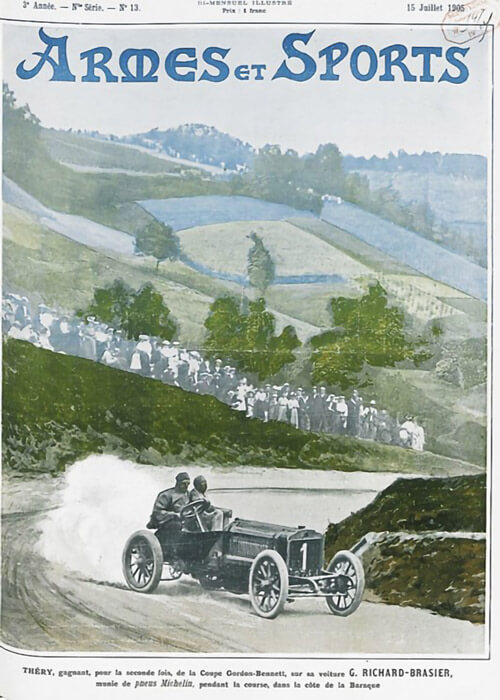

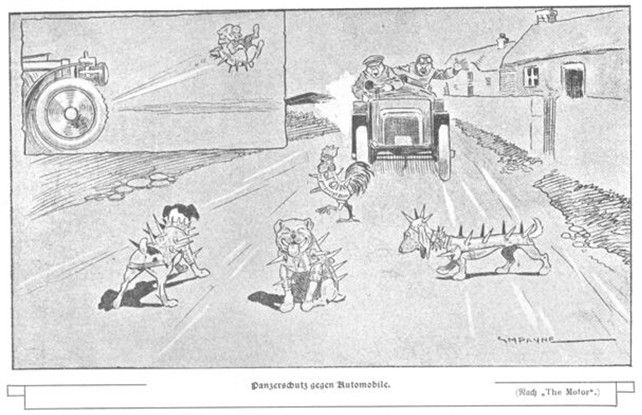

Those who have followed the history of the races in recent years are well aware of the extent to which their outcome depends on chance. Théry won from us the trophy this year; but when one of the blades of his fan broke during the first lap, it was truly frightening to think what could have happened and what would have happened at another time if the fan blade had, for example, ruined the radiator and put the car out of action.

Let us examine quite impartially how the situation would have played out for the industrialists in both cases. What do we have to gain, what to lose? This is the way the question presents itself from a commercial point of view, stripped of all irrelevant details.

France has three cars in the race, on whose performance depends a value of one hundred million francs, of which sixty million comes from abroad. The moment our victory is snatched from us, this source will dry up (?! German Ed.). Each of the three French cars therefore represents a value of twenty million francs at the moment of the race.

We have twenty-one cars against us, which together represent an import of three million to France, but each of which has the chance to give its country the sixty million of the French export if it wins (Well! Well! German Ed.); its stake here is almost zero, since the industry of its country has almost nothing to lose but has sixty million to gain, and the ratio of the stakes represented by each foreign car to those of each French car is 150,000 francs to twenty million.

Admittedly, we hold all the aces in the game, so the matter is clear: this is what we have to win, this is what we have to lose. The sporting element is of course a very beautiful thing, but in his book “The Adventuress” Emile Augier very aptly sums up the philosophy of such an unequal contest: “I have two million francs a year to lose, they have two thousand. We are fighting with unequal weapons.”

*

It never occurs to the more powerful of two nations to compete on equal terms with the weaker; it will rather use its superior strength to wrestle down its opponent. To defend the largest trade in the world, England has the largest navy, which ensures her naval supremacy, of which she is so proud.

Now, we who have the supremacy of the sea today, we who risk all the interests, factories, capital, workers and their families that depend on this supremacy, we risk a fight in which the odds are 3:24 and in which our opponents have nothing to lose but everything to gain.

The trophy is now ours and will probably remain so. But this is only a probability. What is certain, however, is this: if we keep it, we gain little or nothing; but if we lose it, the consequences for our industry are disastrous and unforeseeable. (Germany won the trophy in 1903, and France’s automotive industry is nevertheless more prosperous today than ever. German Ed.)

Such a responsibility must not be treated in the same criminally careless way as before. The French factories, each of which is on a par with the largest foreign establishment, are worst affected by this. If any one of them were abroad, it would certainly have three cars in the Bennett race. But how few dare to claim today that they will even get one into the final?

So let’s race the race, since it has to be raced, but before we discuss where it should be raced, let’s first determine how it and try to balance the opportunities and risks as much as possible. If not, then we are simply the ones taking the risk, and I might just as well propose to Mr. W. K. Vanderbilt that he bet his fortune against mine on one card.

The only differences are that Mr. Vanderbilt will not accept. But he is American, and we are just good-natured Frenchmen who will quietly accept such. Just as at Fontenoy: “Gentlemen Englishmen, fire first!”

*

What M. Prade writes is very pretty, very witty, and essentially correct, but in some points very exaggerated. France is fighting with unequal weapons in the Bennett race with unequal weapons, there is no denying that. The idea has already been floated that all nations should hold a selection race among themselves and that they should then pit the three best of this race against the three best of the French in the Bennett race.

So: elimination races at least in England and partly (for the third car) in Germany, and of course in France as well; then selection races among all foreigners among themselves, and finally the Bennett race. That would mean no fewer than five major road races in one year, and certainly even more in later years. It’s all very well in theory, but it can’t be done in practice. As things stand today, things will probably stay the same for a long time to come.