Texte et photos avec l’autorisation du Bibliothèque nationale de France- gallica.bnf.fr https://www.bnf.fr/fr

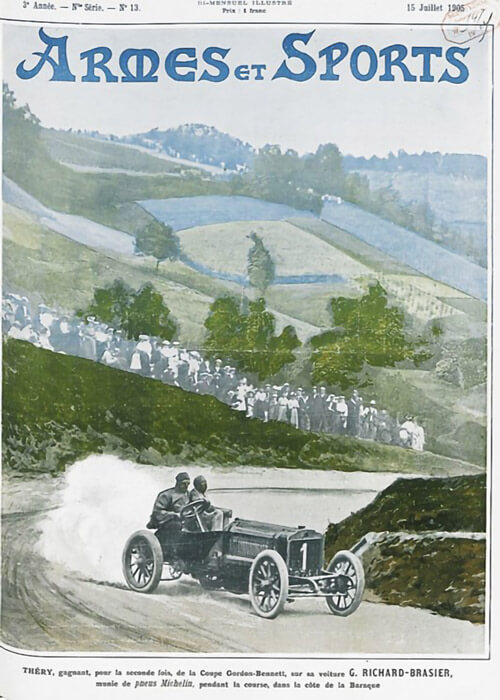

La Vie au Grand Air, 9e Année, No. 405, 23 juin 1905, page 464-469

LE GRAND PRIX DE L’A. C. F. – Par C. FAROUX

Dernier adieu à la Coupe Gordon-Bennett.

L’épreuve de cette année est plus équitable, parce qu’elle assure à chaque pays une représentation automatiquement proportionnelle à sa puissance productive.

Du choix des circuits de course et de leur influence sur la construction des voitures.

Quelques comparaisons édifiantes

A la coupe Gordon-Bennett, qui fut, six ans durant, le but suprême vers quoi tendait l’effort tout entier des constructeurs, succède, a partir de 1906, l’épreuve-type, le Grand Prix de l’Automobile-Club de France. Le beau trophée offert par James Gordon-Bennett a dû aux circonstances de connaître une magnifique destinée que rien ne pouvait d’ailleurs permettre de prévoir : le voilà aujourd’hui relégué au rang d’objet de musée.

Comme depuis trois ans, la grande course de 1906 sera disputée sur un circuit à couvrir un nombre déterminé de fois en l’espèce, le Circuit de la Sarthe, d’un peu plus de cent kilomètres de développement, à couvrir douze fois, en deux journées consécutives. Mais, différence profonde avec le règlement de la Coupe Gordon-Bennett, celui du Grand Prix accorde à chaque usine, et non plus à chaque nation, le droit de mettre en ligne trois voitures.

Origine du circuit

Il est intéressant de se demander comment, pour les grandes épreuves d’automobiles, on a été amené à remplacer la course de ville à ville, cependant bien séduisante, par la course sur un circuit. Beaucoup s’imaginent qu’on y fut contraint à la suite des terribles accidents qui signalèrent la première étape de Paris-Madrid. Sans doute, cette mauvaise journée exerça une certaine influence sur les décisions subséquentes, mais il importe de bien faire remarquer que, dès avant Paris-Madrid, les Anglais, à ce moment détenteurs de la Coupe Gordon Bennett avaient décidé de faire disputer l’épreuve d’Irlande sur un circuit, et cela, en raison de l’impossibilité absolue de trouver dans tout le Royaume – Uni une route permettant de donner la course de ville à ville.

Assurément, les Anglais n’avaient pas eu la première idée, puisque les Belges avaient, dès 1902, fait courir leur premier Circuit des Ardennes : le premier vainqueur, Charlie Jarrott, se fit d’ailleurs l’apôtre du nouveau système auprès des dirigeants de l’Automobile-Club de Grande-Bretagne.

Au surplus, le Circuit d’Irlande présentait bien des nouveautés, vis-à-vis des Ardennes Belges. Le premier, en effet, parce qu’il traversait des agglomérations relativement importantes, nécessita, sur bien des points, une organisation entièrement nouvelle. Elle fut d’ailleurs merveilleuse. L’an suivant, la Coupe devant se courir en Allemagne, les constructeurs français firent disputer leurs éliminatoires sur le Circuit des Ardennes françaises. Théry, sur voiture Brasier, enleva la première place, préludant ainsi à la retentissante victoire qu’il devait remporter le mois suivant.

En 1905, la Coupe se courait en France. On choisit le Circuit de l’Auvergne, difficile et accidenté. Théry et son imbattable voiture Brasier triomphèrent encore aux éliminatoires, comme dans l’épreuve finale.

En 1905 comme en 1904, nous avons pu constater chez les dirigeants du sport automobile le souci de faire disputer les grandes épreuves sur des circuits difficiles : je veux dire des circuits abondants en virages, en rampes et en descentes. Les raisons qui parurent avoir inspiré ce choix, en Auvergne, par exemple, sont de plusieurs sortes.

Du choix d’un circuit de course

Tout d’abord, un circuit des plus accidentés, qui nécessite des arrêts et des démarrages rapides, des changements d’allure répétés, met à l’épreuve l’embrayage, les freins, les engrenages de la boîte des vitesses : il est donc admissible qu’en choisissant un tracé qui fasse travailler, et très rudement, ces divers organes, on ait pensé exercer une heureuse influence sur la construction. C’est une considération qui a bien son poids. D’autre part, la vision des monstres qui roulent sur des pistes américaines et qui n’ont que de lointains rapports avec une voiture automobile digne de ce nom a peut-être épouvanté ceux qui déterminent les parcours des grandes épreuves.

En somme, ces raisons ont leur valeur, que je ne pense pas contester : je me demande seulement si, en examinant la question sous un autre aspect, on ne serait pas amené à des conclusions exactement inverses. Dans toutes les branches du sport, la vitesse pure est le criterium de valeur maximum, le sprinter est toujours considéré comme supérieur au stayer. C’est, au surplus, un fait d’expérience. Le lot qui dispute le Derby est plus relevé que celui qui s’aligne dans le Gladiateur. Zimmerman était d’une essence supérieure à celle de Huret, et Orton ou Duffy sont intrinsèquement meilleurs que Len, Hurst ou Ragueneau. Il n’en va pas différemment en mécanique.

On aperçoit, dès lors, où je veux en venir. Il est certain que si une voiture donnait de bout en bout sur 600 kilomètres, le moteur serait soumis à une épreuve d’une incomparable valeur. Il n’est pas construit pour pouvoir résister impunément, — du moins n’en sommes-nous pas sûrs — à des vitesses linéaires de pistons qui peuvent atteindre 8 mètres par seconde, à des pressions d’échappement qui atteignent 4 ou 5 kilos, etc…

Dans ces conditions, le circuit véritablement dur est le circuit coulant, facile, avec un long parcours sans arrêt et sans ces virages dangereux, sans ces surprises traîtresses qui attendaient le conducteur sur les routes d’Auvergne. Il faut, autant qu’on le peut, diminuer l’importance du coefficient conducteur.

Tricot, écrivait naguère M. Paul Hamelle dans une formule heureuse, aurait pu battre Zimmerman sur une table ronde, et Flying Fox, courant à Colombes contre des sellingers, n’eût pas été assuré de vaincre. Les grands abattages comme les grands mécanismes ne s’accommodent guère de parcours sur lesquels ils ne peuvent développer librement leur puissance.

Toutes ces raisons nous font applaudir sans réserve au choix qu’a fait pour 1906, la Commission sportive du Circuit de la Sarthe.

Influence du circuit sur la construction

En Auvergne, où les virages abondaient, on était tout naturellement conduit à faire des voitures relativement basses et à reculer vers l’arrière le centre de gravité dans le double but d’assurer le maximum d’adhérence aux roues motrices et de dégager les roues avant, pour diminuer l’usure des bandages.

Il s’est trouvé que l’abaissement du centre de gravité a été universellement reconnu disposition excellente : la diminution du ballant de la voiture amène une fatigue moindre des bandages et de certains organes du châssis : c’est pourquoi, et encore bien que le Circuit de la Sarthe ne présente que de longues lignes droites, nous reverrons cette année des voitures assez basses.

La puissance a un peu augmenté vis-à-vis de l’an dernier, sans exagération cependant : enfin, dans la plupart des cas, trois vitesses ont été juges suffisantes.

Il y a pour 1906, à peu près autant de partisans de la transmission par chaînes que de la transmission à cardan : cependant nous avons tous constaté qu’aux grandes allures, une voiture à chaînes se mène bien plus facilement et « tient », mieux la route qu’une voiture à cardan. Joignez à cela que le premier mode de transmission fatigue beaucoup moins les bandages des roues motrices, et vous serez amené, pour qualité égale des voitures, à accorder une certaine préférence aux voitures à chaînes.

Quelques comparaisons

Puisque nous en sommes sur cette passionnante question des circuits de course, nous sommes tout naturellement amenés à comparer les plus récents d’entre eux.

Nous prendrons, si vous le voulez bien, le Circuit du Taunus, le Circuit d’Auvergne et le Circuit de la Sarthe. Leurs développements individuels sout assez comparables, mais leurs natures sont essentiellement différentes.

Pour les comparer, nous ferons entrer en ligne de compte les rampes et les virages, en comptant comme virage toute courbe d’un rayon inférieur à cinquante mètres qui, rencontrée dans la lancée, nécessite un ralentissement sensible suivi d’un démarrage sur une vitesse intermédiaire.

Le Circuit du Taunus comprenait 31 virages par tour, dont aucun n’était vraiment difficile, mais dont une demi-douzaine nécessitaient un passage à 45 à l’heure au maximum, quelques rampes assez fortes et deux ou trois grandes déclivités, dans la fameuse descente de Liembourg.

Le gagnant, Théry, fit une moyenne de 96 kilomètres à l’heure.

L’an dernier, le Circuit d’Auvergne comprenait 214 virages par tour de 137 kilomètres ; les rampes étaient abondantes et dures et nulle part les coureurs ne rencontraient une ligne droite de 4 kilomètres : Théry, de nouveau vainqueur, fit sur Brasier 78 kilom. 500 environ de moyenne horaire.

Pour 1906, le Circuit de la Sarthe ne présente que 12 virages par tour et abonde en lignes droites. Peu de rampes sensibles, et il est probable qu’on n’aura à quitter la grande vitesse que pour attaquer la côte qui commence à la sortie de Connerré. Quelle moyenne y fera-t-on ? Avec les règlements anciens, on eût probablement atteint 120, mais, étant donné que tous les ravitaillements et réparations doivent être faits par les moyens du bord, je crois que l’homme qui fera 100 de moyenne sur les deux jours ne sera pas loin du vainqueur ; mais il est probable qu’on fera des tours en 50 minutes, ce qui représente plus de 120 de moyenne pendant plus de cent kilomètres.

Pour éclairer notre comparaison des trois circuits, nous dirions que le Circuit du Taunus était aux automobiles ce que Longchamp, avec sa montée et son tournant sec est aux chevaux ; le Circuit d’Auvergne en serait la Croix-de-Berny, le Circuit de la Sarthe en sera le Maisons-Laffitte.

En 1905, 18 voitures disputèrent la Coupe en Auvergne et sur ce parcours, que beaucoup jugèrent excessivement difficile, 12 terminèrent, soit 66 % d’arrivants. Si l’on ne prend que les concurrents français, allemands et italiens, 7 sur 9 terminaient, soit 78 %.

Je suis toujours prêt à parier que nous n’aurons pas la même proportion d’arrivants sur le Circuit de la Sarthe, preuve nouvelle que le circuit coulant, facile, est plus pénible aux moteurs que le circuit accidenté.

Voitures et conducteurs. Un pronostic impossible.

Les 34 voitures engagées dans le Grand Prix de l’Automobile-Club de France appartiennent à 13 marques distinctes, dont 10 sont françaises, 2 italiennes et 1 allemande.

Dix maisons (Bavard-Clément, Brasier, Lorraine-Diétrich, Hotchkiss, Darracq, Renault, Panhard-Levassor, Fiat, Mercédès, Itala), ont engagé chacune 3 voitures ; Gobron-Brillié et Vulpes en ont une seule, Grégoire en a deux.

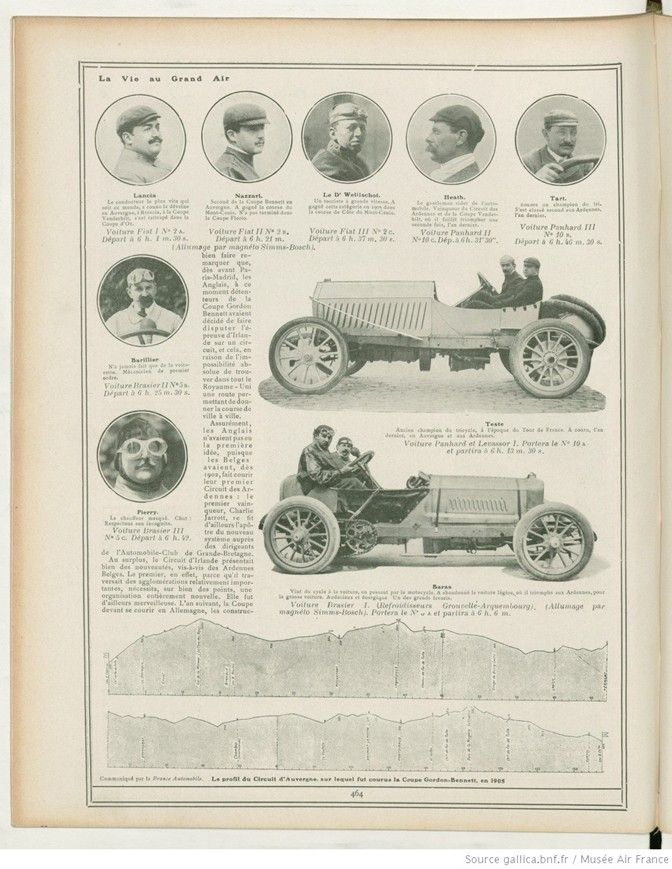

Les lecteurs de la Vie Au Grand Air trouveront d’autre part les photographies des 13 types de voitures et celles de leurs 34 conducteurs. Nous avons d’ailleurs antérieurement retracé la biographie des principaux d’entre eux : en ce qui concerne les voitures, mon objet n’est pas d’entrer dans les détails arides d’une description purement technique, mais seulement d’exposer leurs tendances essentielles.

Les voitures françaises.

Procédons par ordre alphabétique. Les usines Bayard-A. Clément ont confié la direction de leurs véhicules à Albert Clément, à Villemain et a de la Touloubre. Les voitures qui courront cette année sont les mêmes que celles de l’an dernier, sauf que le moteur de 160 d’alésage et de 160 de course, qui avait en 1905 ses cylindres fondus par paires, a cette fois les cylindres en acier, avec chemises de circulation d’eau en cuivre. Ce moteur fournit 125 chevaux à 1.350 tours : c’est là un beau résultat, puisque la pression moyenne ressortant ainsi à 6 kil. 5, assure en somme un excellent rendement indiqué.

Ces trois Bayard, qui sont susceptibles de faire en palier du 160 à l’heure soutenu, méritent d’être prises en sérieuse considération. Il s’agit en effet, de véhicules qui roulent depuis tantôt un an, qui ont parcouru des milliers de kilomètres sans donner aucun ennui sérieux, dont la mise au point est parfaite : tout cela nous permet de penser qu’ils feront bonne figure sur le Circuit de la Sarthe.

Voici maintenant les trois Brasier confiées à Baras, Barillier et Pierry. Tout le monde s’accorde à dire que pour être vainqueur du Grand Prix, il faudra les battre. Dans l’ensemble, les voitures sont identiques à celles de l’an dernier, mais toutefois sensiblement plus vites. Aussi bien, c’est une sorte de jouissance qu’on éprouve à constater combien leur constructeur a, depuis tantôt trois ans, développé le même type : l’inflexible régularité des Brasier est proverbiale. Elles ne seront battues que le poteau franchi. Sans doute, on peut s’attendre à voir d’autres marques faire des tours plus rapides, mais on est certain qu’au bout de 1.000 kilomètres, elles seront toujours là, continuant du même train. Et puis, une considération vaut qu’on les estime davantage : c’est la confiance inébranlable qu’ont en ces voitures, le constructeur, les conducteurs, les ouvriers qui les ont établies. L’une d’elles, avec plusieurs virages, couvrait récemment 148 kilomètres en 1 h. 10 m., soit à plus de 126 de moyenne. Et cependant, elles ne dépassent pas le 155 en ralier. Tout, là-dedans, est admirablement étudié et merveilleusement équilibré.

Véritablement, le lot de cette année est incomparable. Comment ne pas en être frappé quant à côté des Brasier, il faut citer les Darracq. Pilotées par des hommes aussi éprouvés que Hémery, Wagner et Hanriot, elles ont également une chance de premier ordre. Pourvues, cette année, d’un mécanisme différentiel, ce qui diminuera la fatigue des bandages, elles offrent aussi la même silhouette que l’an dernier. Leur vitesse est extraordinaire, leur poids est relativement peu élevé.

Les Lorraine Dietrich sont également assez loin de la limite de poids ; à vide, elles ne dépassent pas 950 kilos, et cependant le moteur est très-puissant. L’équipe des conducteurs qui comprend Gabriel, Rougier, Duray et probablement la meilleure de toutes. D’un autre côté, on ne peut s’empêcher d’être frappé de ce fait que dans toutes leurs courses, les Dietrich ont toujours frisé la victoire. En 1903, elles enlèvent la troisième place dans Paris-Bordeaux, seule étape courue de Paris-Madrid ; en 1904, ce type de voiture est 3e et 46 aux Eliminatoires françaises des Ardennes. Il s’assure une qualification pour le Taunus ; en 1905 enfin, Duray finit 38 aux Eliminatoires d’Auvergne, et termine second à Brescia, talonnant Raggio jusqu’au poteau ; un Dietrich encore, celle de Rougier, mène longtemps la danse aux Ardennes Belges, et fait le tour le plus vite … toutes constatations qui nous amènent à espérer, pour la grande marque lorraine, qu’elle ne saurait tarder à avoir son tour.

Avec Grégoire, c’est le début en grande épreuve de vitesse, d’une marque jeune et sympathique. Sans tomber dans l’erreur accoutumée des débutants, les directeurs de cette firme ont établi un type léger— les deux Grégoire pèsent 750 kilos chacune — pourvu d’un moteur proportionné — 70/80 chevaux— et capable de faire une moyenne comprise entre 110 et 120. La diminution de poids, l’équilibre entre la puissance disponible aux jantes, et l’adhérence, tout cela va assurer une plus grande durée aux bandages ; et si les deux Grégoire sont bien au point, il faut s’attendre à les voir accomplir une performance plus qu’honorable. Taveneaux et Civelli de Bosch seront au volant.

On dit les trois Hotchkiss tout à fait prêtes, et j’avais récemment l’occasion de constater pour Le Blon, une vitesse exceptionnellement élevée. En ce qui concerne la robustesse, les Hotchkiss sont proverbiales, et une mise au point soignée les rendra redoutables. Deux des conducteurs, Le Blon, et Salleron, sont excellents : le troisième, Fitz Shephard, débute et nous ne pouvons porter aucun jugement sur lui. Il est toutefois permis de penser que les puissants usiniers de Saint-Denis, n’auront qu’à bon escient, confié une de leurs chances au gentleman américain.

Nous reverrons cette année, sur le Circuit de la Sarthe, la célèbre 110-chevaux, Gobron-Brillé, pilotée par Rigolly. Je ne crois pas que l’histoire du sport automobile fasse mention d’une voiture demeurante aussi longtemps sur la brèche et riche de performances aussi glorieuses. Cela n’en dit-il pas long sur la valeur de cet admirable moteur à deux pistons dans le même cylindre qui est le mieux équilibré que je connaisse. Cette voiture Gobron va attaquer sa quatrième saison de courses. On pense communément, songeant seulement à ses fameux records du kilomètre, que la Gobron ne tiendra pas la distance. Quelle erreur ! En 1904, Rigoly ne perdit le circuit des Ardennes que par la faute de ses bandages ; en 1905, il termine septième des Eliminatoires d’Auvergne, malgré un arrêt d’une heure, causé par une panne de magnéto et après une course toute de prudence. D’ailleurs, le grand empattement de la Gobron — 3 mètres — lui imposait des virages plus lents et c’était là un handicap assez sensible sur un circuit aussi accidenté que celui d’Auvergne. Cet inconvénient devient un avantage sur la Sarthe, et je serais bien surpris si la Gobron ne faisait là-bas une course admirable.

Voici enfin les trois Panhard redoutées de tous et que mèneront Heath, Teste et Tart. Comme leurs sœurs aînées, elles sont munies d’une transmission par pignons d’angle, et leur moteur est probablement un- des plus puissants. Qu’elles tiennent la distance, cela ne fait doute pour personne et si, dans la matinée du second jour, certains éprouvent de la difficulté à repartir, il est à peu près certain qu’il suffira d’un tour de manivelle pour lancer le moteur des Panhard. Ces voitures font du bon 160 en palier ; elles iront du même train de bout en bout, et si les pneus veulent bien leur être cléments, elles seront là à l’arrivée. Je ne ferai pas de meilleur éloge des Panhard que de rapporter ici le mot d’un des concurrents les plus notoires : « Si on courait sur 12.000 kilomètres au lieu de 1.200, il n’y aurait personne pour battre les Panhard. »

L’avant-dernière marque française est la maison Renault frères, dont les succès dans les grandes épreuves ne se comptent plus. Le constructeur a conservé aux « racers » l’allure générale des voitures de tourisme de la célébré usine et si vous voyiez passer en ralenti Scisz ou Edmond ou Rich z, vous penseriez qu’il pilote une honnête 35 chevaux.

Mais à la vérité, ces 100 chevaux Renault possèdent une vitesse foudroyante et leur démarrage est stupéfiant de soudaineté : enfin, aucun doute ne peut être émis touchant le fini de leur construction.

Vulpes clôt le lot français ; c’est aussi un nouveau venu. Le véhicule sera confié à un excellent conducteur : Barriaux. Il révèle des dispositions ingénie ses : notamment un châssis surbaissé — 1 cence Stabilia — qui est certainement un avantage pour la marche en ligne droite : la fatigue des bandages est simultanément diminuée. On peut s’attendre de la part de Vulpes a de bons débits.

Les étrangers

En présence du lot national, nous trouvons 3 Mercédès, 3 Fiat, 3 Itala.

Les voitures allemandes sont celles de l’an dernier, mais améliorées sur bien des détails. Leurs constructeurs pensent qu’elles seront plus heureuses q e l’an dernier. Je les considère comme de très bonnes voitures qu’on aurait tort de juger trop hâtivement. Les conducteurs sont Jenatzy, Mariaux et Florio : le premier est justement réputé, le second n’a pas pu encore nous montrer ce qu’il pouvait faire, mais Chailey le tie 1.t en haute estime, paraît-il.

Lancia, Nazzri et Weillschott seront aux volants des Fiat. Les deux premiers constituent une équipe merveilleuse. Les voitures de la grande marque italienne arriveront sur le Circuit précédées d’une réputation flatteuse et tien iront à honneur de confirmer leurs superbes performances de 1905 : il faut voir en elles des concurrentes très redoutables.

La jeune marque Itala a fait des débuts dont tout le monde se souvient encore. Les voitures sont munies d’un moteur qui est une pure merveille et ne dépareront nullement le team étranger, confiés à des conducteurs di primo cartello, Cagno, Baron de Caters, Fabry, elles sont bien qualifiées pour représenter l’industrie italienne.

Coup d’œil d’ensemble

Si l’on jette un coup d’œil sur l’ensemble des voitures, on constatera qu’elles tendent toutes, ou à peu près toutes vers un type identique. L’aspect extérieur, les coordonnées du moteur, les chiffres de la vie, de l’empartement, etc., diffèrent peu les uns des autres. Sur 13 marques. 6 s mt à transmission à chaînes, 7 à cardan, toutes ont naturellement la magnéto, mais l’allumage se fait de façon différente. C’est ainsi que sur 34 voitures, 26 sont munies de la magnéto Simms-Bosch, dont 19 avec rupteur et 7 avec bougies. Le refroidisseur Grouvelle et Arquembourg à ailettes se trouve sur 20 voitures dont 3 (les Darracq), ont adopté la forme enprouve vent. Toutes les voitures ont des roues en bois avec moyeu d’artillerie, sauf les Darracq, Hotchkiss, Renault et Vulpes qui ont des roues métalliques.

Qui gagnera ? Question à laquelle il est matériellement impossible de fournir une réponse. Cependant je ne crois pas que la victoire puisse échapper à une marque française.

C. FAROUX.

Dans notre prochain numéro, qui paraîtra le 30 juin, nous publierons un compte rendu du Grand Prix de l’A. C. F., illustré par les instantanés de nos dix photographes échelonnés sur le parcours du Circuit.

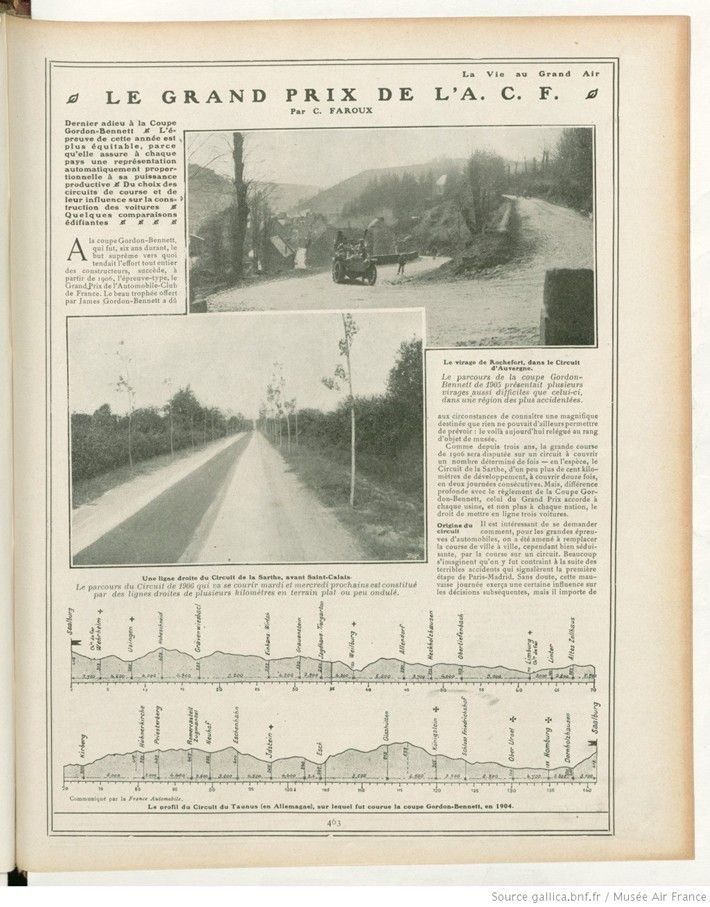

Explications des photos.

Une ligne droite du Circuit de la Sarthe, avant Saint-Calais.

Le parcours du Circuit de 1906 qui va se courir mardi et mercredi prochains est constitué par des lignes droites de plusieurs kilomètres en terrain plat ou peu ondulé.

Le virage de Rochefort, dans le Circuit d’Auvergne.

Le parcours de la coupe Gordon-Bennett de 1905 présentait plusieurs virages aussi difficiles que celui-ci, dans une région des plus accidentées. Communiqué par la France Automobile.

Le profil du Circuit du Taunus (en Allemagne), sur lequel fut courue la coupe Gordon-Bennett, en 1904.

Communiqué par la France Automobile.

Le profil du Circuit d’Auvergne, sur lequel fut courue la Coupe Gordon-Bennett, en 1905

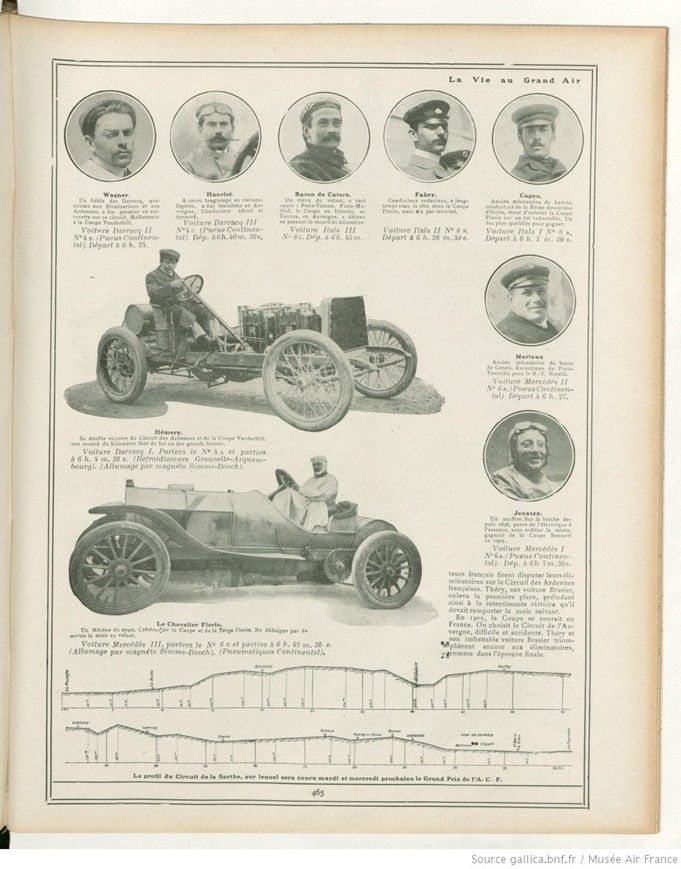

Le profil du Circuit de la Sarthe, sur lequel sera couru mardi et mercredi prochains le Grand Prix de l’A. C. F.

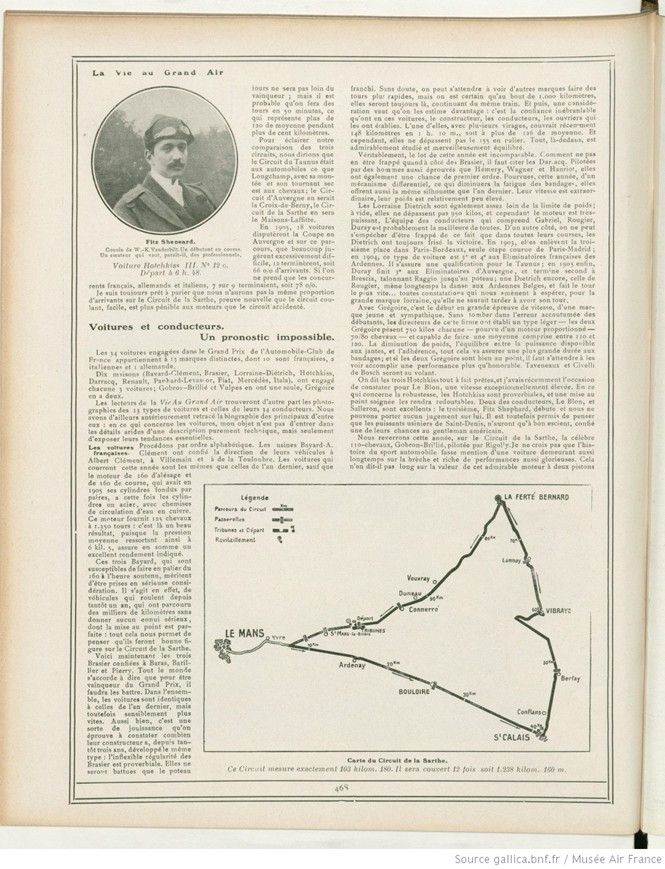

Carte du Circuit de la Sarthe. Ce Circuit mesure exactement 103 kilom, 180. Il sera couvert 12 fois soit 1.238 kilom. 160 m,

Lancia. Le conducteur le plus vite qui soit au monde, a connu la déveine en Auvergne, à Brescia, à la Coupe Vanderbilt, s’est rattrapé dans la Coupe d’Or. Voiture Fiat I N° 2 A. – Départ à 6 h. 1 m. 30 s.

Nazzaro. Second de la Coupe Bennett en Auvergne. A gagné la course du Mont-Cenis. N’a pas terminé dans la Coupe Florio. Voiture Fiat 77 -NO 2 B. – Départ à 6 h. 21 m.

Le Dr Weillschot. Un touriste à grande vitesse. A gagné cette catégorie en 1905 dans la course de Côte du Mont-Cenis. Voiture Fiat III N° 2 c. – Départ à 6 h. 37 m. 30 s.

Heath. Le gentleman rider de l’automobile. Vainqueur du Circuit des Ardennes et de la Coupe Vanderbilt, où il faillit triompher une seconde fois, l’an dernier. Voiture Panhard II – N, 10 c. Dép. à 6 h. 31′ 30″,

Tart. Encore un champion du tri. S’est classé second aux Ardennes, l’an dernier. Voiture Panhard III N° 10 B. – Départ à 6 h. 46 m. 30 s.

Barillier. N’a jamais fait que de la voiturette. Mécanicien de premier ordre. Voiture Brasier UN“ 5 B. – Départ à 6 h. 25 m. 30 s.

Pierry. Le chauffeur masqué. Chut ! Respectons son incognito. Voiture Brasier III – N° 5 c. – Départ à 6 h. 42. (Allumage par magnéto Simms-Bosch).

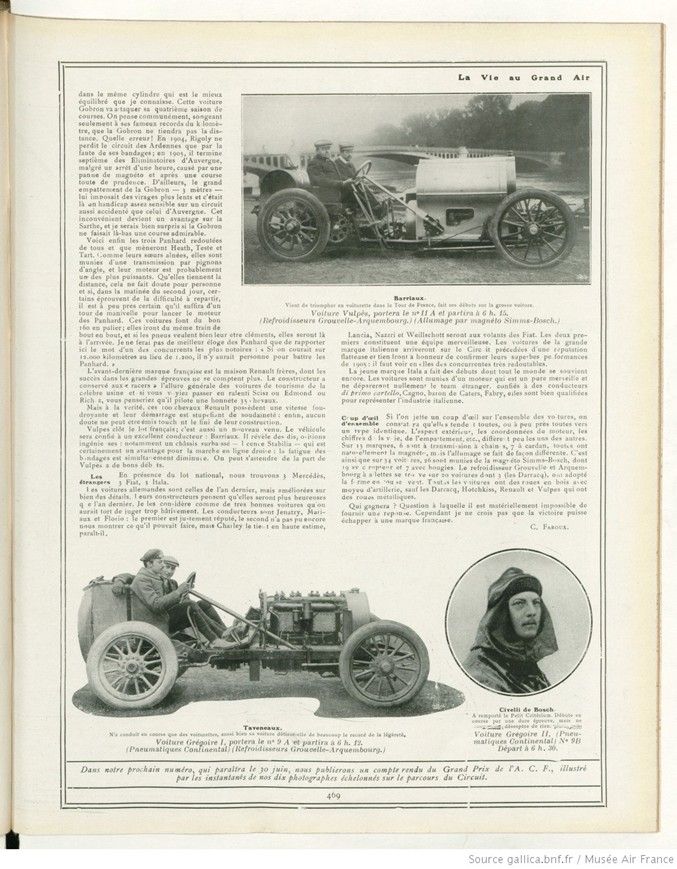

Teste. Ancien champion du tricycle, à l’époque du Tour de France. A couru, l’an dernier, en Auvergne et aux Ardennes. Voiture Panhard et Levassor I. Portera le N° 10 A – et partira à 6 h. 13 m. 30 s.

Baras. Vint du cycle à la voiture, en passant par le motocycle. A abandonné la voiture légère, où il triompha aux Ardennes, pour la grosse voiture. Audacieux et énergique Un des grands favoris. Voiture Brasier I. (Refroidisse Grouvelle-Arquembourg) (Allumage par magnéto Simms-Bosch), Portera le N° 3A et partira à 6 h. 6 m.

Wagner. Un fidèle des Darracq, quatrième aux Eliminations et aux Ardennes, a fini premier en voiturette sur ce circuit. Malheureux à la Coupe Vanderbilt. Voiture Darracq II N° 4 B. (Pneus Continental). – Départ h 6 h. 24.

Hanriot. A couru longtemps en voitures légères, a fini troisième en Auvergne. Conducteur adroit et éprouvé. Voiture Darracq III N,4 c. (Pneus Continental). – Dép. à6h.40m. 30s.

Baron de Caters. Un vieux du volant, a tout couru : Paris-Vienne, Paris-Madrid, la Coupe en Irlande, au Taunus, en Auvergne, a détenu en passant le record du kilomètre. Voiture Itala III No 8 c. – Dép. à 6h. 45m.

Fabry. Conducteur audacieux, a longtemps tenu la tête dans la Coupe Florio, mais n’a pas terminé. Voiture Itala II No 8 B. – Départ à 6 h. 28 m. 3lJ s.

Cagno. Ancien mécanicien de Lancia, conducteur de la Reine douairière d’Italie, vient d’enlever la Coupe Florio sur un lot redoutable. Un des plus qualifiés pour gagner. Voiture Itala I N° 8 A. – Départ à 6 h. 1 m. 30 s‘.

Mariaux. Ancien mécanicien du baron de Caters. Recordman de Paris-Trouville pour le N.-Y. Herald. Voiture Mercédès 11 N° 6 A. (Pneus Continental) Départ à 6 h. 27.

Jenatzy. Un ancêtre. Sur la brèche depuis 1898, passe de l’électrique à l’essence, sans oublier la mixte, gagnant de la Coupe Bennett en 1903. Voiture Mercédès I N°6a. (Pneus Continental). Dép. à 6h 7m,30s.

Hémery. Sa double victoire du Circuit des Ardennes et de la Coupe Vanderbilt, son record du kilomètre font de lui un des grands favoris. Voiture Darracq I. Portera le N° 4 A et partira à 6 h. 4 m. 30 s. (Refroidisseurs Grouvelle-Arquembourg). (Allumage par magnéto Simms-Bosch).

Le Chevalier Florio. Un Mécène du sport. Créateur de la Coupe et de la Targa Florio. Ne dédaigne pas de mettre la main au volant. Voiture Mercédès III, portera le N° 6 c et partira à 6 h. 42 m. 36 s. (Allumage par magnéto Simms-Bosch). (Pneumatiques Continental).

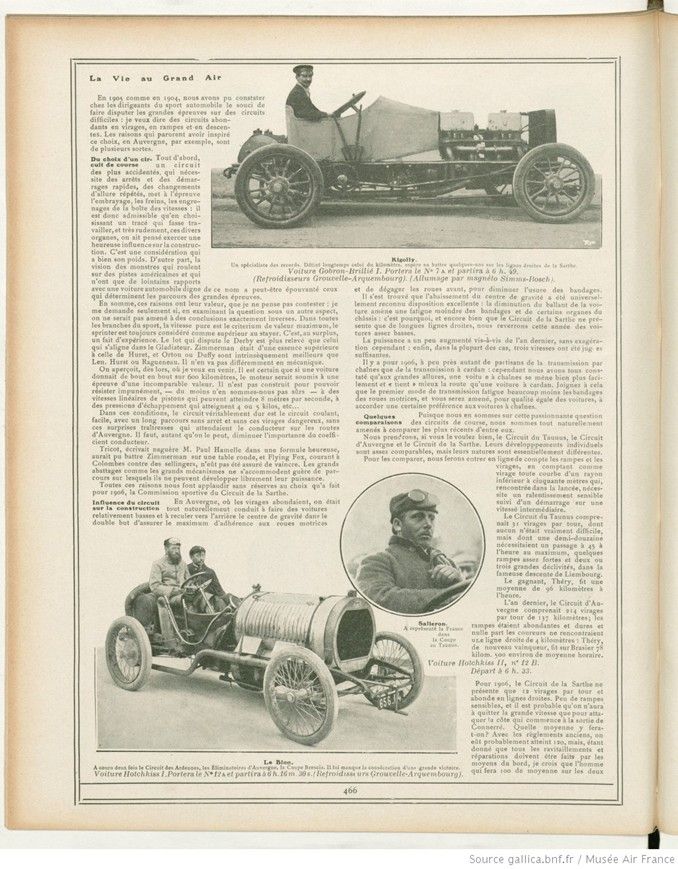

Rigolly. Un spécialiste des records. Détint longtemps celui du kilomètre, espère en battre quelques-uns sur les lignes droites de la Sarthe. Voiture Gobron-Brillié I. Portera le N° 7 A et partira à 6h. 49. (Refroidisseurs Grouvelle-Arquembourg). (Allumage par magnéto Simms-Bosch).

Salleron. A représenté la France dans la Coupe au Taunus. Voiture Hotchkiss II, n° 12 B. Départ à 6 h. 33.

Le Blon. A couru deux fois le Circuit des Ardennes, les Éliminatoires d’Auvergne, la Coupe Brescia. Il lui manque la consécration d’une grande victoire. Voiture Hotchkiss I. Portera le NI, I?,K et partira à 6 h.16 m. 30s. (Refroidisseurs Grouvelle-Arquembourg).

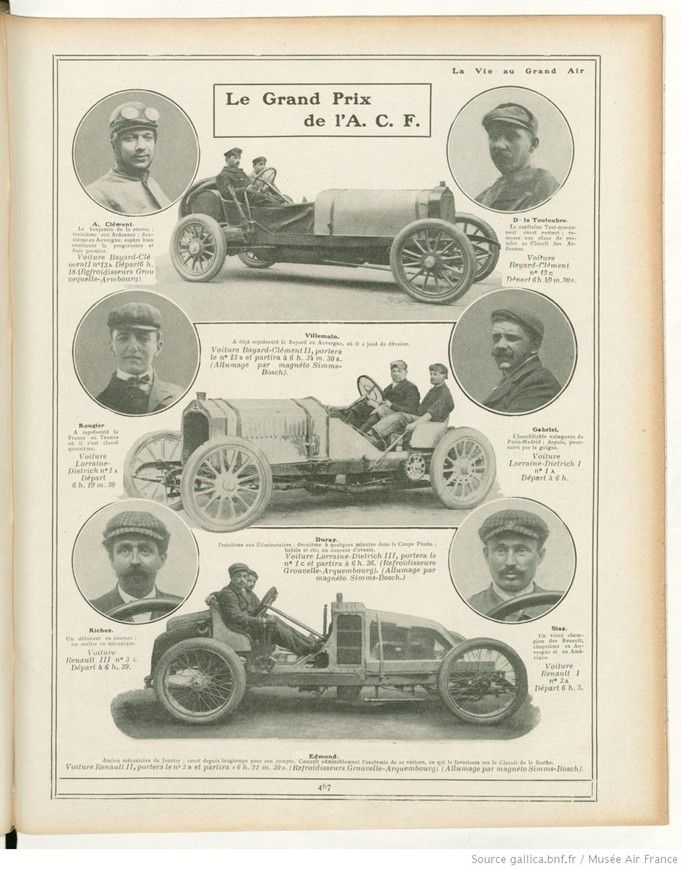

A. Clément. Le benjamin de la course troisième aux Ardennes deuxième en Auvergne ; espère bien continuer la progression et finir premier. Voiture Bayard-Clément n013A Départ6 h 18, (Refroidisseurs Grouvelle-Arquembourq)

De la Touloubre. Le capitaine Tant-que-ça-peut court partout ; ramisse une place de premier au Circuit des Ardennes. Voiture Bayard- (‚If;rn en t n° 13 c D^mart 6h Jj9 m .3()s.

Villemain. A déjà représenté la Bayard en Auvergne, où il a joué de déveine. Voiture Bayard-Clément Il, portera le n° 13 B et partira à 6 h. 34 m. 30 s. (Allumage par magnéto Simms-Bosch).

Rougier. A représenté la France au Taunus où il s’est classé quatrième. Voilure I.orraine-Dietrich n° 1 A – Départ 6 h. 19 m. 30

Gabriel. L’inoubliable vainqueur de Paris-Madrid depuis, poursuivi par la guigne. Voiture Lorraine-Dietrich I n° 1 A – Départ à 6 h.

Voiture Renault II, portera le n° 3 B et partira 1 6 h. 22 m. 30 s. (Refroidisseurs Grouvelle-Arquembourg) (Allumage par magnéto Simms-Bosch).

Duray. Troisième aux Eliminatoires deuxième à quelques minutes dans la Coupe Florio habile et sûr, un coureur d’avenir. Voiture Lorraine-Dietrich III, portera le n9 1 c et partira à 6 h. 36. (Refroidisseurs Grouvelle-Arquembourg), (Allumage par magnéto Simms-Bosch.)

Richez. Un débutant en courses un maître en mécanique. Voiture Renault III n° 3 c – Départ à 6 h. 39.

Sisz. Un vieux champion des Renault, cinquième en Auvergne et en Amérique. Voiture Renault 1 n° 3 A – Départ 6 h. 8.

Edmond. Ancien mécanicien de Jenatzy court depuis longtemps pour son compte. Connaît admirablement l’anatomie de sa voiture, ce qui le favorisera sur le Circuit de la Sarthe.

Fitz Shepeard. Cousin de W.K Vanderbilt. Un débutant en course. Un amateur qui vaut, parait-il, des professionnels. Voiture Hotchkiss IIT. N° 12 c. – Dr part à 6 h. b8.

Barriaux. Vient de triompher en voiturette dans le Tour de France, fait ses débuts sur la grosse voiture. Voiture Vulpès, portera le no 11 A et partira à 6 h. 15. (Refroidisseurs Grouvelle-Arquembourg.) (Allumage par magnéto Simms-Bosch.)

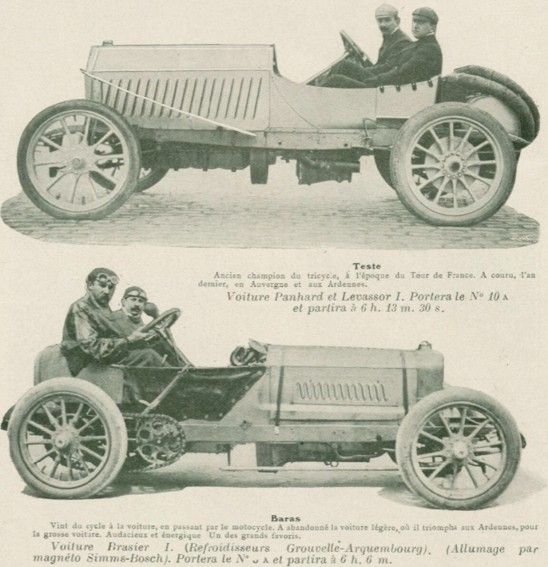

Taveneaux. N’a conduit en course que des voiturettes, aussi bien sa voiture détient-elle de beaucoup le record de la légèreté. Voiture Grégoire I, portera le n° 9 A –et partira à 6 h. 12. (Pneumatiques Continental) (Refroidisseurs Grouvelle-Arquembourg.)

Civelli de Bosch. A remporté le Petit Critérium. Débute en course par une dure épreuve, mais ne ** désespère de rien. Voiture Grégoire II, (Pneumatiques Continental) N° 9B – Départ à 6 h. 30.

Translation by deepl.com can be found in the separate article, same title + Translation.