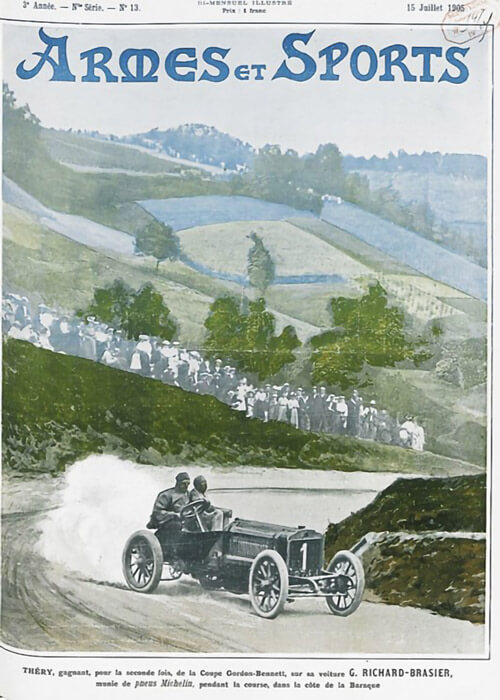

The 1925 Grand Prix de l’Automobile Club de France was held for the first time on the newly built circuit of Linas-Monthléry near Paris. It consisted of a short high-speed banked oval and two long streches, winding through the landscape. Sadly however, Antonio Ascari in his Alfa Romeo was killed in an accident. The race was a one-two victory for the Delage brand; winner(s) Benoist-Divo and follow-up(s) Wagner-Torchy. This article was written by Charles Faroux, the chief Director of La Vie Automobile.

Avec l’authorisation du Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Cnum) – https://cnum.cnam.fr

Texte et photos compilé par motorracinghistory.com

La Vie Automobile 21e Année. — N° 831. – 10 Août 1925.

Réflexions sur les Grands Prix de l’Automobile Club de France

Lorsque les pouvoirs sportifs décidèrent de faire disputer sur le circuit routier de Montlhéry, aux portes de Paris, la série des Grands Prix de l’Automobile Club de France, on pensa généralement que la série des trois épreuves connaîtrait un succès d’affluence qui battrait tous les records. Même les prévisions les plus effarantes circulèrent dans nos milieux : j’ai entendu très sérieusement soutenir autour de moi qu’on recevrait sur l’autodrome un million de spectateurs et 100.000 voitures automobiles. C’était parler un peu à la légère, car un tout petit peu de réflexion montrait l’inanité de ce préjugé ; 100.000 voitures avec l’espace nécessaire au dégagement, il faut près de 300 hectares pour les parquer convenablement ; un million de spectateurs, cela est pratiquement irréalisable par les moyens normaux d’accès. Comme le circuit d’ailleurs ne comportait qu’un périmètre de 12km500, le public n’étant pas admis à l’intérieur, il fallait tabler sur une densité de 80 spectateurs au mètre courant. Tout ceci était donc absurde, mais il ne servait de rien de prétendre raisonner avec des illuminés. On leur disait encore : « Le record du nombre de spectateurs sur un autodrome a été enregistré cette année à Indianapolis avec 146.000 entrées », et, pour ce qui concerne les fêtes parisiennes, à la plus importante d’entre elles, le Grand Prix hippique disputé à Longchamp, en plein Bois de Boulogne, dont l’accès est facile, le plus grand nombre de spectateurs qui soient passés aux guichets est de 63.000.

D’autres considérations encore montraient combien on jugeait faux. Sur les circuits routiers antérieurs, les places n’étaient payantes qu’aux tribunes. On ne pouvait espérer recevoir la grande foule qu’en proposant des prix modérés. Or, j’ai fait le compte : avec le tarif fixé, un ouvrier parisien ne pouvait assister à l’épreuve de Montlhéry qu’en déboursant une soixantaine de francs. Il devenait alors un peu ironique de dire que le Grand Prix couru à Paris remporterait un grand succès parce que les ouvriers des usines d’automobiles tiendraient absolument à y assister.

En ce qui concerne les places de tribunes, qui étaient à un prix inabordable (car on demandait 115 francs à des clients qui ne pouvaient qu’être rôtis par le soleil s’il faisait beau, et assis dans l’eau s’il pleuvait), l’erreur psychologique n’a pas été moindre. L’homme qui possède une voiture automobile et qui aime les manifestations sportives fait volontiers, un beau dimanche, le déplacement du Mans ou de Boulogne-sur-Mer, et, s’il dispose de deux jours, n’hésitera pas à aller à Strasbourg ou à Lyon, à supposer qu’il habite Paris, parce que cela lui fait de la route. C’est une excursion agréable, c’est l’auberge au bord de la route avec le déjeuner simple et cependant soigné, c’est une petite vacance pour la famille et pour les compagnons. Aucun attrait de cet ordre dans la banlieue parisienne.

C’est pourquoi, et j’étais seul de mon espèce, j’ai toujours cru à l’échec du Grand Prix couru à Paris ; jamais je n’ai pu convaincre personne. Aujourd’hui, on dépasse la mesure, et on prétend déduire de ces considérations que l’autodrome parisien est voué à l’échec. Pas du tout : l’affaire peut réussir si on fait preuve, vis-à-vis de la clientèle, de la psychologie nécessaire. C’est un terrain sur lequel les organisateurs officiels paraissent avoir été pris au dépourvu ; et l’homme qui porte la plus grosse responsabilité de l’échec retentissant des Grands Prix 1925, c’est M. Surcouf, commissaire technique de cette épreuve. M. Surcouf, qui est d’une incompétence notoire en matière de mécanique automobile et en matière de sport automobile, s’est fait- attribuer par la commission sportive de l’A. C. F. des pouvoirs étendus ; il assume ainsi un rôle à quoi il est mal préparé. Je ne crois pas qu’il faille chercher ailleurs la raison essentielle de l’échec enregistré par l’Automobile Club de France.

Pour l’autodrome parisien, on pourra y attirer des foules de spectateurs : on l’a déjà fait d’ailleurs, mais il conviendra d’organiser des programmes sportifs en s’inspirant des préférences et même des idées du public.

Enfin, il faut bien dire qu’à Paris, les deux premiers Grands Prix avaient passé à peu près inaperçus.

Ceci dit, passons aux considérations d’ordre plus objectif, et voyons à tirer des récentes grandes épreuves les enseignements qu’elles comportent. Il n’y aura pas lieu pour nous, qui ne sommes pas organe d’information, de nous attarder à la description même de l’épreuve : ce sont là choses connues depuis longtemps.

***

En motocyclettes, victoire caractérisée des moteurs anglais. Le maison A. J. S. a enlevé très facilement les catégories de 350 et 500 centimètres cubes; sans doute, deux constructeurs français de bonne classe ont été vainqueurs dans les catégories respectives de 175 et 250 centimètres cubes, mais l’un comme l’autre employaient des moteurs anglais dont ils équipent d’ailleurs excellemment leurs machines de série.

La raison de la supériorité anglaise est imputable au fait que la motocyclette fait l’objet outre-Manche de nombreuses manifestations sportives mieux réglementées que les nôtres, et aussi mieux organisées.

Je ne suis d’ailleurs pas fâché de ces victoires anglaises répétées dans le domaine des courses de vitesse pour motocyclettes ; c’est, en effet, un fait assez connu que la motocyclette anglaise est généralement bien équipée au point de vue tourisme, qu’elle est silencieuse et d’un emploi pratique. Ainsi, voici illustrée une fois de plus la thèse que nous avons toujours soutenue, celle de l’influence heureuse qu’exercent les courses sur la construction courante.

Il y avait aussi un Grand Prix des cycle cars : on se demande vraiment à quoi il rimait. C’est à se demander si les créateurs de cette épreuve savent ce qui se passe dans le monde des constructeurs de véhicules utilitaires. Chaque catégorie de cycle cars n’a réuni qu’une maison concurrente : l’une comme l’autre, d’ailleurs, méritent d’être félicitées. Il s’agissait de Sima-Violet d’un côté, et de Morgan-Sandford de l’autre.

***

Le premier dimanche de la semaine de l’A. C. F. fut consacré au Grand Prix de tourisme. Là, le règlement était effarant. Quatre catégories étaient prévues et, dans chacune, des poids minima en ordre de marche et des cylindrées maxima, étaient prévus avec une limite de consommation aux 100 kilomètres. Prenons un exemple.

Dans la catégorie au-dessus de 5 litres de cylindrée, par exemple, on exigeait des voitures un poids minimum de 2.200 kilogrammes à vide, sept passagers transportés d’un poids moyen de 70 kilogrammes, le transport de 2941itres d’essence, le véhiculage à bord des roues et enveloppes de rechange. En tenant compte de toutes ces prescriptions, du poids de l’eau, du poids de l’huile, et du poids de l’immense récipient qu’il fallait pour transporter les 300 litres de carburant, on arrive à cette conclusion que cette voiture au départ devait peser 3.300 kilogrammes environ ; or, j’ai voulu peser récemment une Hispano-Suiza de 6.600 de cylindrée avec sept personnes à bord, le plein de réservoirs, l’outillage et les rechanges : elle pesait 2.420 kilogrammes. On voit ainsi que le règlement du Grand Prix de tourisme aurait poussé les constructeurs à travailler dans des conditions qui n’offraient aucun intérêt pour personne. Il n’est pas étonnant que cette catégorie n’ait réuni aucune inscription ; soyons reconnaissant à une maison comme Peugeot de ne pas avoir engagé un camion 3 tonnes, qu’elle aurait promené à petite allure sur le circuit pour enlever sans douleur les 30.000 francs accordés au premier.

Autre erreur. Celle de n’avoir prévu aucun intermédiaire entre les 1,500 et les 3 litres, alors que le modèle moyen de la construction française constitue le triomphe actuel de la cylindrée de deux litres. Il peut paraître agaçant de critiquer ainsi les organisateurs qui ont dû depuis plusieurs semaines entendre bien des choses amères, mais il faut rappeler que toutes ces graves erreurs démontrées à Montlhéry, on les avait prédites ; jamais on n’a voulu écouter un conseil. Je n’arrive pas encore à comprendre pourquoi la commission sportive ne s’adjoint pas un petit comité consultatif ; elle y ferait entrer des constructeurs qui courent et des conducteurs. L’avis des uns, les conseils des autres permettraient d’éviter bien des fausses manœuvres.

Trois catégories ont donc réuni des inscriptions : dans les 3 à 5 litres, nous avons eu le match Peugeot-Steyr. La vieille maison française, avec son célèbre 18 CV sans soupapes, a enlevé pour la troisième fois consécutive le Grand Prix de tourisme. Le vainqueur, André Boillot, a dépassé le 85 de moyenne sur un circuit extrêmement difficile comportant de très nombreux virages, avec une voiture pesant 2.840 kilogrammes, et qui a consommé réellement un peu moins de 20 litres aux 100 kilomètres. Ce chiffre extraordinaire étonnera beaucoup de nos lecteurs ; cependant, j’affirme que la voiture est entièrement de série*: la compression du moteur avait seulement été augmentée et portée à 7,2 ; c’est un taux de compression qui permet des consommations très économiques et qu’on ne peut pas encore donner à la clientèle parce que la conduite d’un tel moteur demande une grande expérience et beaucoup d’attention. D’ailleurs, dans une épreuve de ce genre, le coefficient conducteur joue un rôle considérable. Les voitures Steyr ont fait bonne impression, n’ayant aucun ennui mécanique non plus, mais ont été victimes de leurs bandages. D’ailleurs, les conducteurs de la Steyr viraient assez dur, et j’ai des photographies qui montrent que leurs jantes, en dépit des « ballon » employés, arrivaient à frôler le ciment dans les virages. Par contre, les bandages Dunlop, de 6 pouces de diamètre, qui équipaient les voitures Peugeot, ont été étonnants de résistance et n’ont donné aucun souci à aucune voiture. Nous sommes là en présence d’un progrès très net, qu’il est agréable d’enregistrer.

Dans la catégorie de 1.500 à 3 litres, la maison Cottin-Des-gouttes, déjà victorieuse l’an dernier, a remporté une nouvelle victoire, et le fait qu’elle n’avait pas d’adversaires n’en saurait diminuer la portée, car les voitures ont marché à plein train et ont fait grande impression. Le conducteur vainqueur, Lacharnay, qui est de classe, est l’auteur du carburateur qui porte son nom et que nous avons décrit naguère dans La Vie Automobile. Cependant, il employait pour le Grand Prix un carburateur Zénith tout comme André Boillot, vainqueur de la grosse catégorie.

Dans la catégorie 1.500 centimètres cubes, la lutte s’annonçait comme devant être passionnante entre Mathis, vainqueur des trois Grands Prix précédents, Talbot dont les célèbres 1.500 n’avaient jamais été battues, Bugatti qui est toujours un concurrent à craindre, et qui a, lui aussi, une grande expérience des 1.500, et enfin E. H.P., une jeune maison dont on savait qu’elle avait préparé sa course avec soin.

Le favori, au départ, était Mathis, qui avait fait des temps extraordinaires à l’entraînement ; Bugatti, c’était l’inconnu : il est arrivé sur le terrain la veille même de l’épreuve avec de nouvelles voitures. Comme il arrive souvent en matière de course automobile, les pronostics ne furent point vérifiés : les Mathis furent victimes d’un incident ridicule, la rupture des tuyaux de durit qui joignent le radiateur à la tuyauterie du moteur ; elles perdirent leur eau, et, comme le règlement défendait tout ravitaillement en eau, elles durent abandonner. En définitive, Bugatti prit les quatre premières places, et son nouveau moteur de 1.500 à huit cylindres en ligne gagna brillamment la cause dès sa première course.

***

Les deux premières journées du meeting de l’A.C. F. avaient constitué un four au point de vue public : il en fallait seulement retenir les performances remarquables des trois vainqueurs : Peugeot, Cottin-Desgouttes et Bugatti, et il fallait aussi en retenir que, dans le Grand Prix de tourisme depuis sa création, comme dans toutes les épreuves, telles que la Coupe Georges Boillot à Boulogne-sur-Mer ou les Coupes Rudge-Whitworth disputées au Mans, qui mettent aux prises des voitures de série, jamais la construction française n’a été battue.

La troisième journée, consacrée au Grand Prix de vitesse, devait valoir également à nos représentants de belles victoires. Le vainqueur a été Delage, qui a pris les deux premières places ; la Sunbeam de Masetti était troisième ; les cinq autres voitures finissant étant les cinq Bugatti qui avaient pris le départ.

En dehors des Bugatti, le déchet est donc de 66 p. 100 ; pour les Bugatti, le déchet est nul. Bugatti n’avait pas le compresseur qu’adoptaient tous ses concurrents. La journée a donc été très mauvaise pour le dispositif de suralimentation ; d’ailleurs, dans la forme où il est rédigé, le règlement est mauvais, et il convient de le réviser au plus tôt si on ne veut pas pousser le constructeur dans une voie dangereuse.

Delage méritait sa victoire, par la volonté et l’énergie qu’il a déployées pour la préparation. Le moteur qu’il employait est un douze-cylindres, dessiné par l’ingénieur Lory, et comportant deux turbo-compresseurs : chacun alimentant six cylindres. La voiture du vainqueur Benoist n’a eu* aucun arrêt autre que ceux de ravitaillement, et le conducteur vainqueur s’est montré l’égal des plus grands manieurs de volant.

La journée a été attristée par la mort tragique du conducteur Ascari, qui s’est tué au vingt-deuxième tour, alors qu’il tenait la tête du classement général : sa voiture Alfa-Romeo a heurté des palissades bordant la piste, et a capoté après avoir fait un tour complet, sur elle-même. Ascari tombé, la maison Alfa-Romeo demeurait cependant encore première avec son deuxième conducteur Campari, mais à peine connue la mort d’Ascari, elle décidait d’arrêter Campari en signe de deuil, sentiment auquel on ne peut que rendre hommage. En adressant ici mes condoléances à M. Nicola Romeo, qui avait pour Ascari une affection profonde, je tiens également à rendre hommage à la mémoire d’Ascari, qui fut toujours un conducteur chevaleresque et courtois, et qui possédait d’ailleurs une virtuosité incomparable.

Il n’empêche qu’au point de vue technique, Bugatti a remporté un succès considérable : cinq voitures au départ, cinq voitures à l’arrivée ; et Costantini n’est battu, en somme, que de treize minutes sur 1.000 kilomètres, alors qu’entre sa voiture et celle du vainqueur, l’écart des vitesses maxima est de plus de 20 kilomètres à l’heure ; cet écart vient uniquement du fait que Bugatti avait un moteur ordinaire, et non un moteur suralimenté. Pour que, cependant, l’écart soit si faible à l’arrivée, il faut que la Bugatti compense ce désavantage en vitesse par des avantages au point de vue de la maniabilité, des freinages et des reprises. C’est d’ailleurs ce qui ressort nettement des chronométrages effectués en divers points du circuit, et dont on trouvera le détail plus loin dans les comptes-rendus techniques de mes collaborateurs.

Personnellement, et en tenant compte des enseignements fournis par le Grand Prix de vitesse, je souhaite que le règlement à la suralimentation soit sérieusement révisé. Je ne suis pas contre la suralimentation, au contraire, mais je suis contre la suralimentation qui n’est pas réglementée. C. Faroux.

Photos.

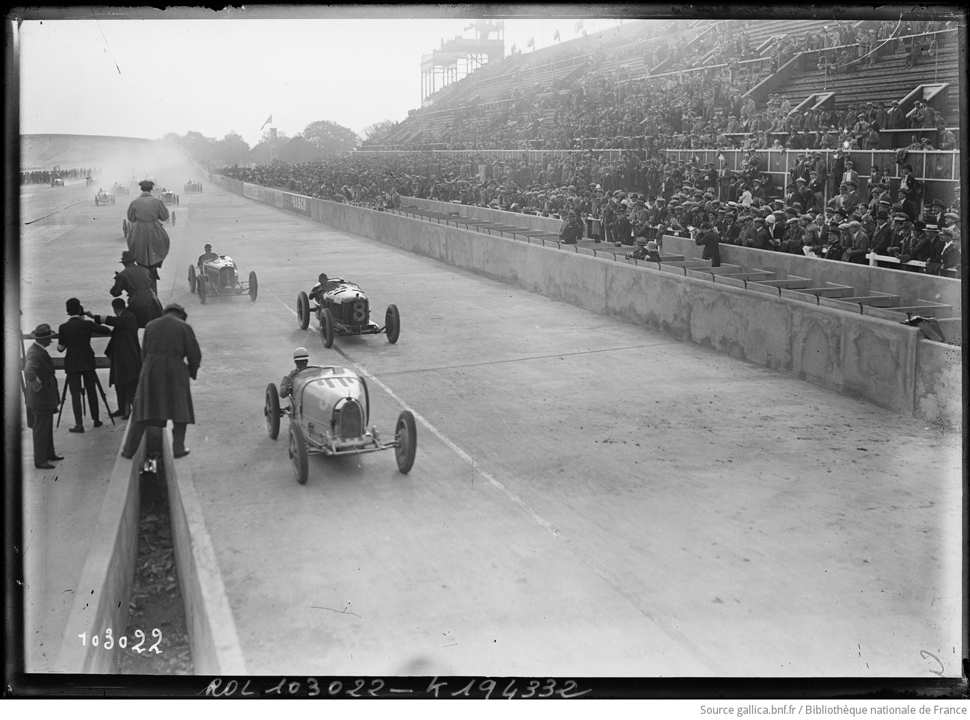

Fig. 1. — Le départ du Grand Prix vitesse.

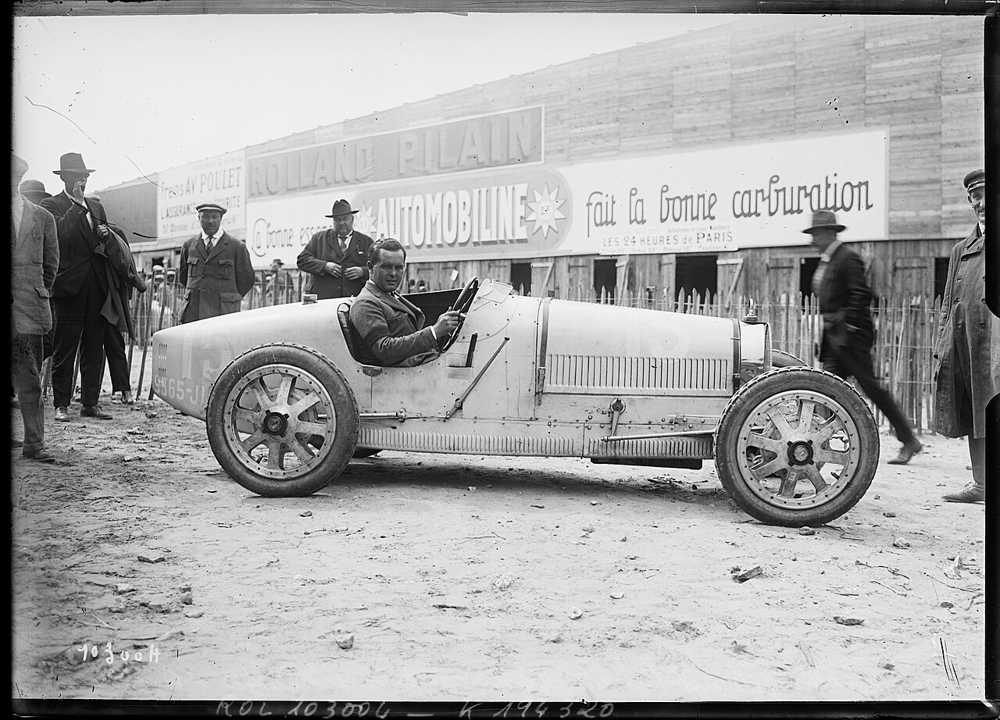

Fig. 2. — Ascari sur son Alfa-Romeo.

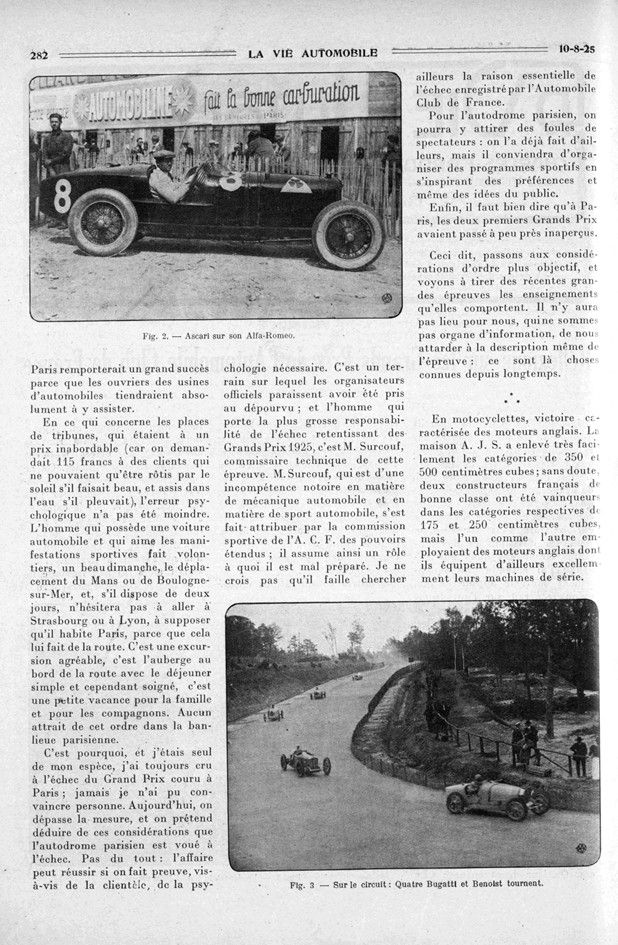

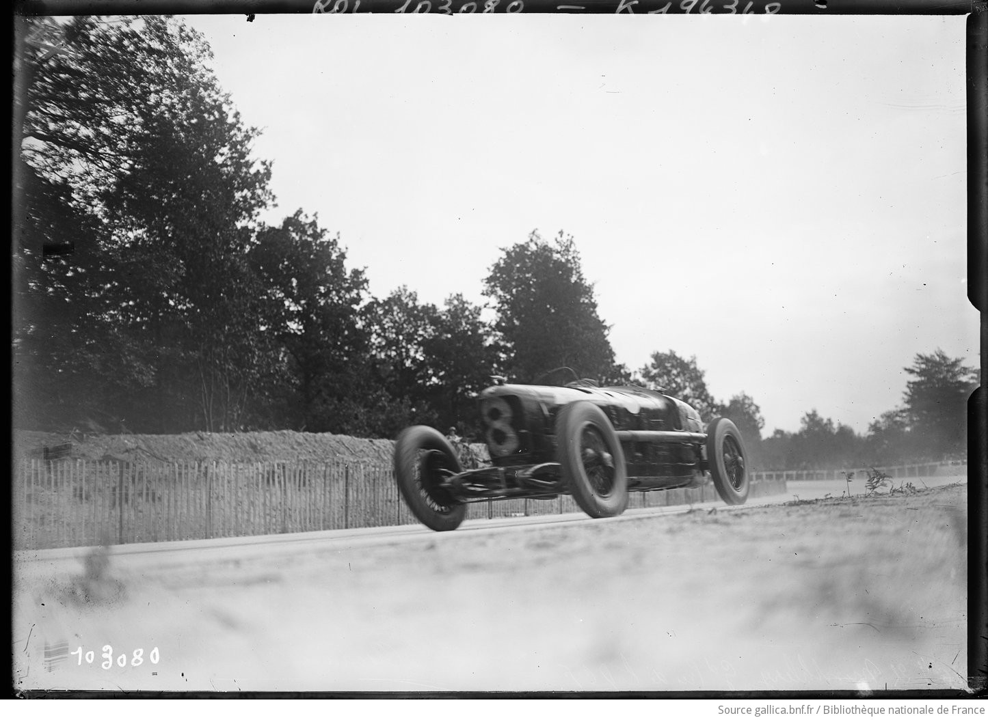

Fig. 3. — Sur le circuit : Quatre Bugatti et Benoist tournent.

Fig. 4. — Massetti au volant de la Sunbeam.

Fig. 5. — Un ravitaillement de Fernand de Vizcaya (Bugatti) pendant Je Grand Prix de vitesse.

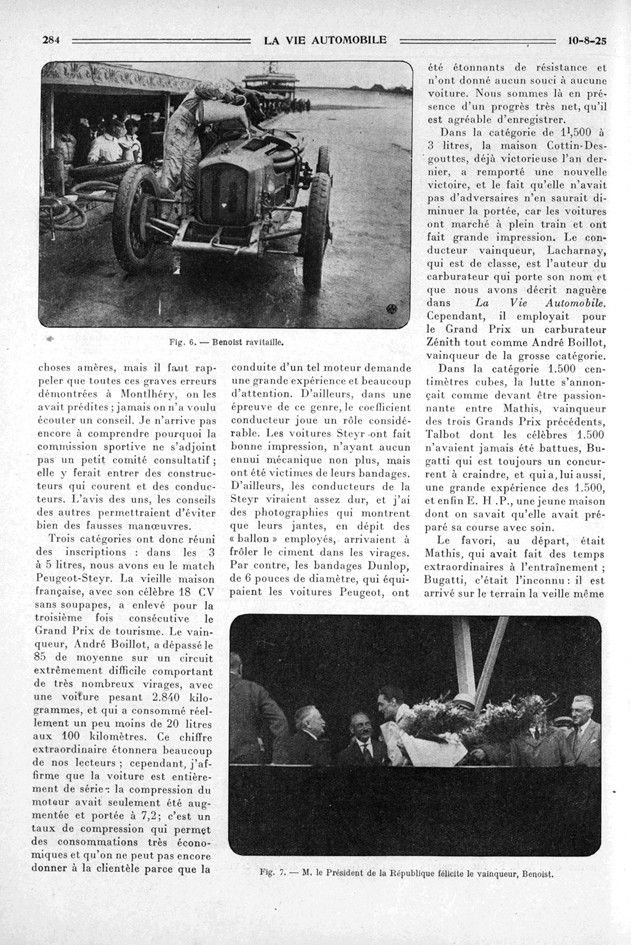

Fig. 6. — Benoist ravitaille.

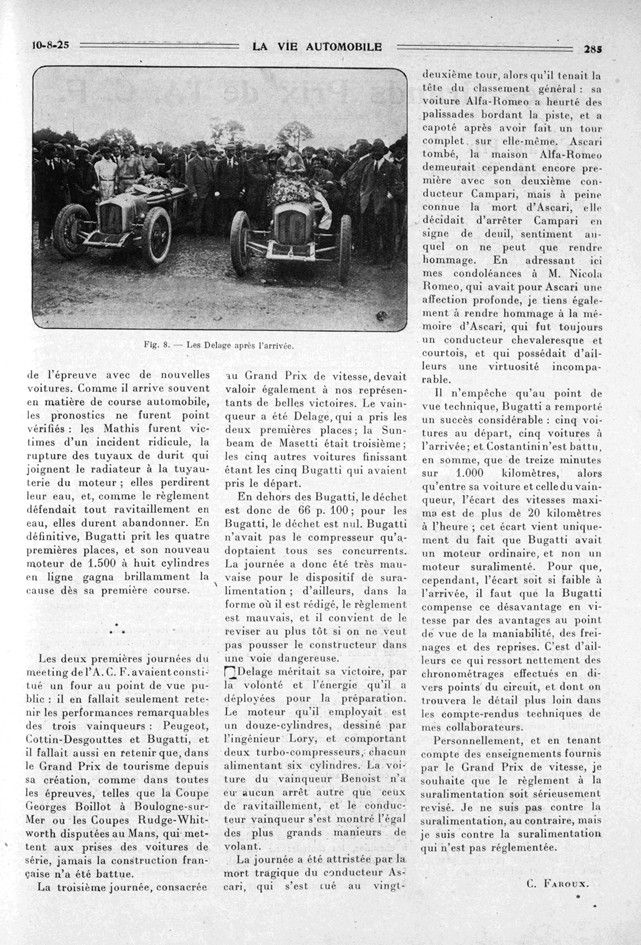

Fig. 7. — M. le Président de la République félicite le vainqueur, Benoist.

Fig. 8. — Les Delage après l’arrivée.

Translation by motorracinghistory, with support of DeepL.com

La Vie Automobile Volume 21 — N° 831. – 10 August 1925.

Reflections on the Grand Prix of the Automobile Club de France

When the sporting authorities decided to hold the Automobile Club de France Grand Prix series on the Montlhéry road circuit, just outside Paris, it was generally thought that the three races would be a huge success, breaking all attendance records. Even the most astonishing predictions were circulating in our circles: I heard people around me seriously claiming that the racetrack would welcome a million spectators and 100,000 cars. This was a bit of an exaggeration, as even a little thought showed the absurdity of such a prediction: 100,000 cars with the necessary space between them would require nearly 300 hectares to park properly; a million spectators would be practically impossible to accommodate with normal means of access. Moreover, as the circuit was only 12.5 km long and the public was not allowed inside, it was necessary to assume a density of 80 spectators per meter. All this was absurd, but there was no point in trying to reason with fanatics. They were told again: “The record for the number of spectators at a racetrack was set this year in Indianapolis with 146,000 admissions,” and, as for Parisian events, at the largest of these, the Grand Prix horse race held at Longchamp, in the heart of the Bois de Boulogne, which is easily accessible, the largest number of spectators who passed through the ticket offices was 63,000.

Other considerations further demonstrated how misguided this assessment was. On previous road circuits, only seats in the stands had to be paid for. It was only by offering moderate prices that it was possible to attract large crowds. However, I did the math: with the price set, a Parisian worker could only attend the Montlhéry race by paying around 60 francs. It therefore became somewhat ironic to say that the Grand Prix in Paris would be a great success because the workers in the car factories would be keen to attend.

As for the grandstand seats, which were unaffordable (because they were charging $115 to customers who would be roasted by the sun if it was nice and sitting in the water if it rained), the psychological error was no less significant. A man who owns a car and enjoys sporting events will gladly make the trip to Le Mans or Boulogne-sur-Mer on a beautiful Sunday, and if he has two days, he will not hesitate to go to Strasbourg or Lyon, assuming he lives in Paris, because it makes for a nice drive. It is a pleasant excursion, with a roadside inn offering a simple but well-prepared lunch, a mini-vacation for the family and friends. There is nothing of the sort in the Paris suburbs.

That is why, and I was alone in this belief, I always thought the Grand Prix in Paris would be a failure; I was never able to convince anyone else. Today, people are going too far and claiming that these considerations prove that the Paris racetrack is doomed to failure. Not at all: the venture can succeed if the necessary psychology is applied to the clientele. This is an area in which the official organizers seem to have been caught off guard, and the man who bears the greatest responsibility for the resounding failure of the 1925 Grand Prix is Mr. Surcouf, the technical commissioner of the event. Mr. Surcouf, who is notoriously incompetent in matters of motor mechanics and motor sport, has been granted extensive powers by the A.C.F. sports commission; he is thus assuming a role for which he is ill-prepared. I do not believe that the main reason for the failure of the Automobile Club de France lies elsewhere.

The Paris racetrack has the potential to attract crowds of spectators: this has already been done, but it will be necessary to organize sporting programs based on the preferences and even the ideas of the public. Finally, it must be said that in Paris, the first two Grand Prix races went virtually unnoticed.

That said, let us move on to more objective considerations and see what lessons can be learned from the recent major events. As we are not a news organization, there is no need for us to dwell on the description of the event itself: these are things that have been known for a long time.

***

In motorcycles, a clear victory for British engines. A. J. S. easily won the 350 and 500 cc classes; two reputable French manufacturers won the 175 and 250 cc classes, but both used British engines, which they also use to great effect in their production machines.

The reason for the English superiority can be attributed to the fact that motorcycles are the subject of numerous sporting events across the Channel that are better regulated than ours and also better organized.

I am not upset by these repeated English victories in motorcycle speed racing; it is a well-known fact that English motorcycles are generally well equipped for touring, quiet, and practical. This illustrates once again the theory we have always supported, namely that racing has a positive influence on everyday construction.

There was also a Grand Prix for cycle cars: one really wonders what the point of that was. It makes you wonder whether the creators of this event know what is going on in the world of utility vehicle manufacturers. Each category of cycle cars had only one competitor: both, incidentally, deserve to be congratulated. They were Sima-Violet on one side and Morgan-Sandford on the other.

***

The first Sunday of the A.C.F. week was devoted to the Grand Prix de Tourisme. Here, the rules were astonishing. Four categories were planned, and in each one, minimum kerb weights and maximum engine capacities were specified, with a fuel consumption limit per 100 kilometers. Let’s take an example.

In the category above 5 liters of displacement, for example, cars were required to have a minimum weight of 2,200 kilograms when empty, carry seven passengers with an average weight of 70 kilograms, carry 2,941 liters of gasoline, and carry spare wheels and tires on board. Taking into account all these requirements, the weight of the water, the weight of the oil, and the weight of the huge container needed to carry the 300 liters of fuel, we come to the conclusion that this car must have weighed 3, 300 kilograms; however, I recently wanted to weigh a Hispano-Suiza with a 6,600 cc engine, seven people on board, a full tank, tools, and spare parts: it weighed 2,420 kilograms. It is clear that the Grand Prix Touring regulations would have forced manufacturers to work under conditions that were of no interest to anyone. It is not surprising that there were no entries in this category; we should be grateful to a company like Peugeot for not entering a 3-ton truck, which it would have driven slowly around the circuit to painlessly collect the 30,000 francs awarded to the winner.

Another mistake was not to have provided for any intermediate category between 1.5 and 3 liters, when the average French model is currently enjoying great success in the two-liter class. It may seem annoying to criticize the organizers in this way, who have had to listen to many bitter comments over the past few weeks, but it should be remembered that all these serious mistakes demonstrated at Montlhéry had been predicted; no one ever wanted to listen to advice. I still cannot understand why the sports commission does not set up a small advisory committee, which would include manufacturers who race and drivers. The opinions of the former and the advice of the latter would help to avoid many mistakes.

Three categories attracted entries: in the 3-to-5-liter class, we had the Peugeot-Steyr match. The old French company, with its famous 18 hp valveless engine, won the Grand Prix de Tourisme for the third time in a row. The winner, André Boillot, exceeded an average speed of 85 km/h on an extremely difficult circuit with numerous bends, in a car weighing 2,840 kilograms, which actually consumed just under 20 liters per 100 kilometers. This extraordinary figure will surprise many of our readers; however, I can confirm that the car is entirely standard*: only the engine compression had been increased to 7.2, a compression ratio that allows for very economical fuel consumption but cannot yet be offered to customers because driving such an engine requires considerable experience and attention. Moreover, in a test of this kind, the driver’s skill plays a considerable role. The Steyr cars made a good impression, with no mechanical problems either, but were let down by their tires. Moreover, the Steyr drivers took the corners quite hard, and I have photographs showing that their rims, despite the “balloon” tires used, were scraping the concrete in the corners. On the other hand, the 6-inch Dunlop tires fitted to the Peugeot cars were surprisingly durable and caused no problems for any of the cars. This is a very clear improvement, which is pleasing to note.

In the 1,500 to 3-liter category, Cottin-Des-gouttes, already victorious last year, won again, and the fact that it had no opponents does not diminish the significance of this victory, as the cars ran at full speed and made a great impression. The winning driver, Lacharnay, who is a class act, is the designer of the carburetor that bears his name and which we described recently in La Vie Automobile. However, for the Grand Prix, he used a Zenith carburetor, as did André Boillot, winner of the large category.

In the 1,500 cc class, the battle promised to be exciting between Mathis, winner of the previous three Grand Prix races, Talbot, whose famous 1,500s had never been beaten, Bugatti, who is always a formidable competitor and also has extensive experience in the 1,500 class, and finally E. H.P., a young company known to have prepared carefully for the race.

The favorite at the start was Mathis, who had set extraordinary times in practice; Bugatti was the unknown quantity, arriving on the track the day before the race with new cars. As often happens in motor racing, the predictions proved wrong: the Mathis cars were victims of a ridiculous incident, the rupture of the hoses connecting the radiator to the engine piping; they lost their water, and as the rules prohibited any refilling, they had to retire. In the end, Bugatti took the first four places, and its new 1,500 cc eight-cylinder in-line engine won the day brilliantly in its first race.

***

The first two days of the A.C.F. meeting, were a disaster in terms of attendance: the only thing to remember was the remarkable performance of the three winners: Peugeot, Cottin-Desgouttes and Bugatti. It should also be noted that, in the Grand Prix de Tourisme since its inception, as in all other events, such as the Coupe Georges Boillot in Boulogne-sur-Mer and the Rudge-Whitworth Cups contested at Le Mans, which pit production cars against each other, French-built cars have never been beaten.

The third day, devoted to the Grand Prix de Vitesse, was also to bring our representatives some fine victories. The winner was Delage, who took the first two places; Masetti’s Sunbeam was third; the other five cars to finish were the five Bugattis that had started.

Apart from the Bugattis, the failure rate was therefore 66 percent; for the Bugattis, the failure rate was zero. Bugatti did not have the supercharger that all its competitors had adopted. It was therefore a very bad day for superchargers; moreover, as it stands, the regulations are poor and should be revised as soon as possible if we do not want to push manufacturers down a dangerous path.

Delage deserved his victory for the determination and energy he put into the preparation. The engine he used was a twelve-cylinder, designed by engineer Lory, with two turbochargers, each feeding six cylinders. The winner Benoist’s car had no stops other than for refueling, and the winning driver proved himself to be on a par with the greatest drivers.

The day was saddened by the tragic death of driver Ascari, who was killed on the twenty-second lap while leading the overall standings: his Alfa Romeo car hit the barriers lining the track and rolled over after completing a full turn. With Ascari out of the race, Alfa Romeo was still in the lead with its second driver Campari, but as soon as Ascari’s death was known, it decided to withdraw Campari as a sign of mourning, a gesture that can only be honored. In offering my condolences to Mr. Nicola Romeo, who had a deep affection for Ascari, I would also like to pay tribute to the memory of Ascari, who was always a gentlemanly and courteous driver, and who possessed incomparable skill.

Nevertheless, from a technical standpoint, Bugatti achieved considerable success: five cars started, five cars finished; and Costantini was beaten by only 13 minutes over 1,000 kilometers, even though the difference in top speed between his car and the winner’s was more than 20 kilometers per hour; this difference was solely due to the fact that Bugatti had a standard engine and not a supercharged engine. However, for the gap to be so small at the finish, the Bugatti had to compensate for this disadvantage in speed with advantages in handling, braking, and acceleration. This is clearly evident from the timings taken at various points on the circuit, details of which can be found later in the technical reports of my colleagues.

Personally, and taking into account the lessons learned from the Grand Prix, I would like to see the rules on supercharging seriously revised. I am not against supercharging, on the contrary, but I am against unregulated supercharging. C. Faroux.

Fotos.

Fig. 1. — The start of the Grand Prix.

Fig. 2. — Ascari in his Alfa Romeo. – Fig. 3. — On the circuit: Four Bugattis and Benoist are racing.

Fig. 4. — Massetti at the wheel of the Sunbeam. – Fig. 5. — Fernand de Vizcaya (Bugatti) refueling during the Grand Prix.

Fig. 6. — Benoist refueling. – Fig. 7. — The President of the Republic congratulates the winner, Benoist.

Fig. 8. — The Delages after the finish.